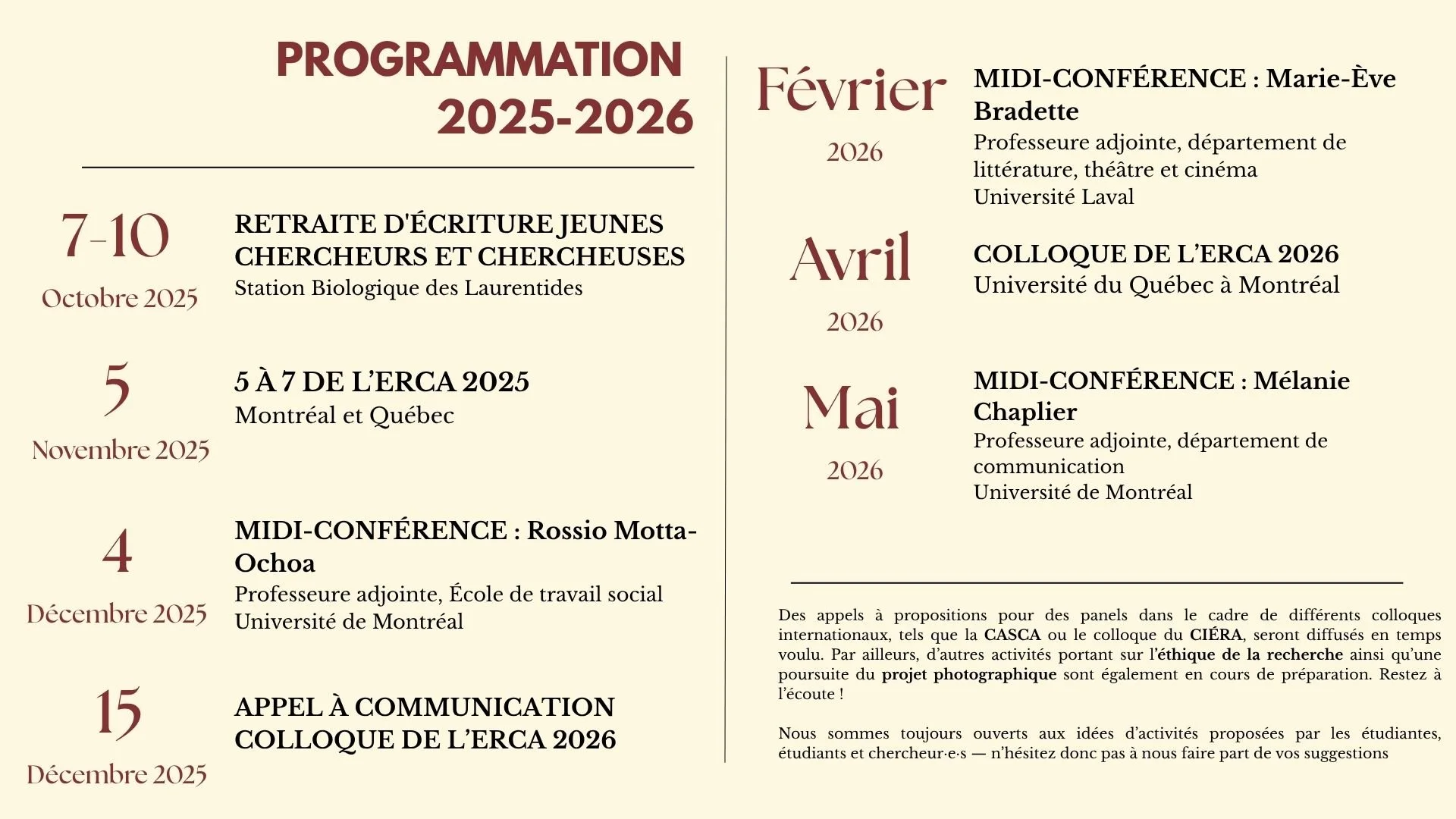

Actualités

L'Équipe de coordination de l'ERCA est heureuse de vous inviter à un 5 à 7 convivial pour nous donner l'occasion de nous retrouver en ce milieu de session. L'évènement aura lieu le 5 novembre 2025 à partir de 17h30 simultanément à Montréal à l'Amère à boire (2049 R. Saint-Denis) et à Québec au Pub Universitaire (2325 Rue de l'Université, Local 1312).

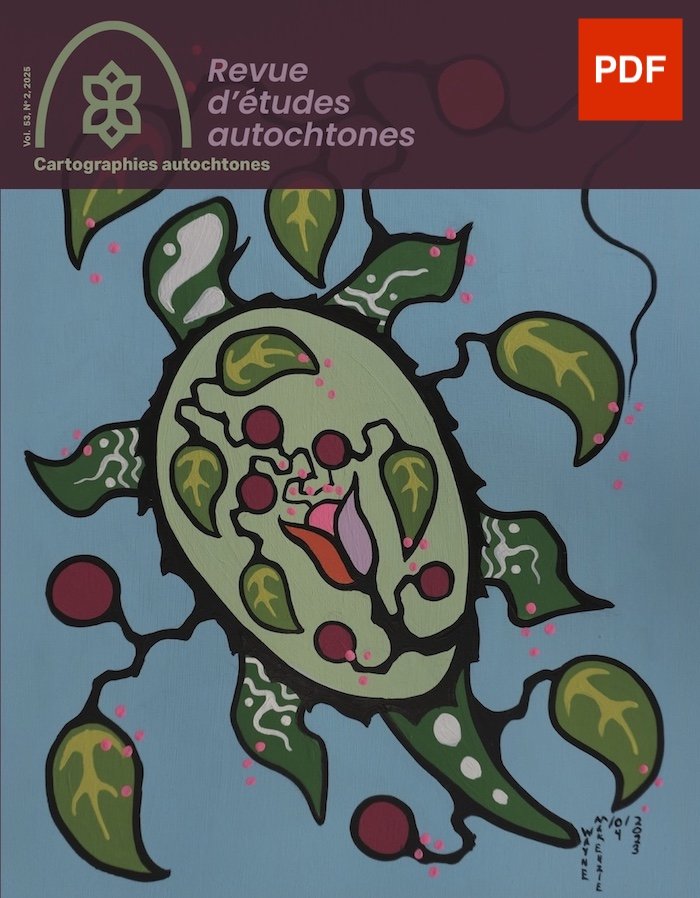

Le Volume 53, numéro 2 (2025) de la Revue d’Études Autochtones, intitulé « Cartographies autochtones », vient de paraître. Sous la direction de Benoit Éthier, Justine Gagnon et Christian Coocoo, ce numéro explore les multiples manières dont les peuples autochtones tracent, racontent et réinventent leurs territoires à travers des perspectives à la fois artistiques, politiques et cosmologiques. La couverture présente l’œuvre Truth on the Land, New Life, New Beginning(2023), une acrylique sur bois (51 × 41 cm) du peintre Wayne McKenzie, qui incarne visuellement les thèmes au cœur de ce dossier.

Collaborateurs et collaboratrices :

Nathalie Awashish, Hélène Boivin, Sonia Chachai , Jake Chatfield , Charles Coocoo, Christian Coocoo, Caroline Desbiens, Louis-Jacques Dorais, Marie-Eve Drouin-Gagné, Benoit Éthier, Debby Flamand, Stéphane Guimont Marceau, Irène Hirt, Ejinagosi (Richard) Kistabish, Oscar Kistabish, Antoine Laugrand, Frédéric Laugrand, Michel Nepton, Adam Nye, Sherrie Nye McCarron, Tayla Nye, Adam McCarron, Sylvie Poirier, Kim Spurway , Daviken Studnicki-Gizbert, Annick Thomassin, Guy Tremblay

Pour plus d’informations : https://recherches-autochtones.org/site/produit/cartographies-autochtones-2025-vol-53-no-2-pdf/

The book Territories of Life: Equivocations, Entanglements, and Endurances, edited by Mario Blaser, Sylvie Poirier, and Penelope Anthias, is scheduled for release on 18 November 2025.

SUMMARY

Contributors to this book explore the diverse ways Indigenous and other collectives strive to sustain their unique territories of life under the heavy shadow of modernization and coloniality. They emphasize that these struggles involve not only humans but also more-than-human collectives. To portray the complexity of the relations between these collectives and the forces of modernization, the volume is structured around three keywords: equivocation, entanglement, and endurance. Each of its ten chapters draws on extensive ethnographic research conducted in various countries, including those colonially known as Australia, Bolivia, Canada, Colombia, Paraguay, and Taiwan. Territories of Life offers a framework to discuss the challenges and possibilities that exist for the continuation of territories of life that have endured, for the renewal of those that have been severely damaged, and for the creation of those that must flourish to sustain diverse modes of existence.

CONTRIBUTORS

Penelope Anthias, Jacinta Baragud, Mario Blaser, Yamila M. Gutierrez Callisaya, Benoit Éthier, Sipi Flamand, Hernán Ruiz Fournier, Sarah C. Moritz, Adam Nye, Sylvie Poirier, Lorna Quiroga, Qwalqwalten, Christina Rojas, Scott E. Simon, Kim Spurway, Annick Thomassin, Carolina Tytelman, and Paul Wattez.

ABOUT THE EDITORS

Mario Blaser is Professor at Memorial University. Sylvie Poirier is Professor in the Department of Anthropology at Université Laval. Penelope Anthias is Associate Professor at Durham University.

Rencontre avec Jean-Christophe Goddard (U. Toulouse 2) et Laurent Jérôme (UQÀM – ERCA)

Salle Chevrier (3e étage, n°319), bâtiment Droit-Lettres, université de Bourgogne, de 15h à 18h, entrée libre

Séance en comodal. Lien zoom : https://uqam.zoom.us/j/89791477789

Horaire : 9h-12h Montréal / 15h-18h Dijon.

Séance organisée en collaboration avec l’Équipe de Recherche sur les Cosmopolitiques Autochtones (ERCA, Québec) et animée par Caroline Darroux et Jean-Louis Tornatore.

---------

Après un essai de « résonance » envisagé depuis la « résurgence autochtone » – comment « résonnent » les philosophies autochtones dans les pensées actuelles de l’écologie et du vivant ? –, puis une focale sur les « pensées décoloniales » promouvant une critique de la modernité euro-occidentale depuis les terres des Amériques soumises au colonialisme de peuplement et d’extraction, avec ce troisième volet, nous proposons de centrer notre réflexion sur le devenir anticolonial de l’anthropologie. Ce mouvement est sans doute amorcé depuis quelques lustres, mais il a pris une tournure singulière autant avec le « tournant ontologique » qu’avec les critiques parfois sévères que cette orientation a suscitées, mettant l’anthropologie en demeure de penser sa légitimité, sa place et son engagement à l’égard des peuples autochtones, ceux-là même qui ont été ses objets et, en un sens, ses sujets.

Qualifier ce devenir d’anticolonial, c’est à la fois prendre acte de ce que « la décolonisation n’est pas une métaphore »[1] et qu’elle doit épouser en premier lieu les luttes des autochtones pour la restitution de leurs vies et de leurs terres, et refuser de s’enfermer dans un débat désinvolte, stérile et parfaitement auto-euro-centré prétendant distribuer des bons et des mauvais points en droiture ou imposture intellectuelle[2]. Et nous reprenons alors volontiers la proposition de Max Liboiron, scientifique autochtone michif au Canada : « Il existe toutes sortes de manières de pratiquer une science anticoloniale ; en plus des sciences autochtones, il existe aussi des sciences queer, féministes, afro-futuristes, ainsi que des rapports spirituels à la terre qui sont anticoloniaux. Anticolonial sert ici à décrire la diversité des méthodes, des positionnalités et des obligations qui nous permettent de “se tenir avec” les uns et les autres, en recherchant ensemble à établir de bonnes relations au territoire au sens large »[3]. En sorte que « se tenir avec les uns » et les autres, c’est-à-dire refuser d’endosser ou de reproduire les tendances des instances colonisatrices à s’arroger le droit aux Terres, aux cultures, aux concepts, aux savoirs et aux modes de vie autochtones (ibid.), suppose en l’occurrence la prise en compte d’un double mouvement : celui initial d’un retour d’anthropologie, au sens très concret de retour de bâton, et celui consécutif d’un désengagement en forme ultime d’engagement à laisser les premiers concernés occuper les espaces politiques et académiques[4].

Le premier mouvement a été pointé par Roy Wagner, sous l’expression d’« anthropologie inverse »[5], poursuivi par Eduardo Viveiros de Castro comme « alter » ou « contre-anthropologie », soit une « anthropologie placée en travers de la nôtre »[6] qui, contrevenant au mot d’ordre se voulant généreux de faire valoir le « point de vue de l’indigène », le lui jette à la face, laissant entendre que les « indigènes » devenus « autochtones » – par la vertu de la reconnaissance onusienne – ont des préoccupations qui regardent moins la théorisation et la spéculation que la récupération de leurs vies. Dans un livre récent et important, Ce sont d’autres gens. Contre-anthropologies décoloniales du monde blanc (Marseille, Wildproject, 2024, le philosophe Jean-Christophe Goddard prend le parti d’explorer les formes d’anthropologie inverse en Afrique et en Amazonie et, à l’appui d’œuvres philosophiques, cosmopolitiques ou littéraires (Fabien Eboussi Boulaga, Davi, Kopenawa, Sony Labou Tansi, Patrice Yengo, Aimé Césaire…) et au prix du geste paradoxal d’une écriture exigeante, montre que la critique de l’homme blanc à laquelle elles se livrent tire sa puissance politique de leurs dimensions orale et performative. Inversion totale : les fous sont bien les maîtres lorsque, écume aux lèvres, ils prennent possession des corps autochtones.

Ce positionnement hors de l’écrit est alors ce à quoi est renvoyé l’anthropologue lorsque pris dans le deuxième mouvement – un retour du retour –, il prend au mot la notion d’altérité comme une tension vers l’altruisme jusqu’à la suspension sinon l’oubli du projet de sa discipline – comme si une discipline pouvait être un projet ! Ainsi depuis 2016, l’anthropologue Laurent Jérôme anime avec le directeur de l’école secondaire de la communauté Atikamekw de Manawan (Québec), Sakay Ottawa, le projet Matakan, projet qui s’est donné pour objectif l’autochtonisation de l’éducation et l’organisation, chaque été, de camps de transmission de savoirs en forêt à destination des jeunes Atikamekw du secondaire[7]. La signification de Matakan, en langue atikamekw, soit « lieu de passage, de transition », laisse bien entendre un changement de rôle, à terme, et nécessairement l’abandon d’une posture d’autorité – au moins un partage d’autorité, dans une relation à parts égales. L’anthropologie, qui n’a guère été jusqu’ici une science altruiste, y gagnerait-elle de quoi survivre aux renvois cinglants des contre-anthropologies ?

Poser l’anthropologie contre les contre-anthropologies, soit mettre le singulier de l’une à l’épreuve du pluriel des autres, interroge ses conditions de possibilité aujourd’hui, devant la permanence de la perspective anticoloniale…

Pour dénouer les linéaments de ces deux mouvements, nous aurons le plaisir d’accueillir et d’entendre Jean-Christophe Goddard, professeur de philosophie à l’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès, et Laurent Jérôme, professeur d’anthropologie au département de sciences de religions de l’Université du Québec à Montréal et directeur de l’Équipe de Recherche sur les Cosmopolitiques Autochtones (en visio depuis Montréal)

---------

[1] Eve Tuck et K. Wayne Yang, La décolonisation n’est pas une métaphore, Sète, Éditions Ròt-Bò-Krik, 2022.

[2] Comme voudrait nous y inviter un livre médiocre dont la traduction en français est récemment parue : Collectif, Critique de la raison décoloniale. Sur une contre-révolution intellectuelle (Paris, L’échappée, 2024). En contrepoint, vous pouvez lire l’excellent Pensées décoloniales. Une introduction aux théories critiques d’Amérique latine de Philippe Colin et Lissel Quiroz (Paris, La Découverte, Zones, 2023) ou, si vous êtes pressé, l’article de Philippe Colin dans le Vocabulaire critique et spéculatif des transitions, “Critiques latinoaméricaines de la raison coloniale : vers une nouvelle écologie des savoirs” (2024).

[3] Max Liboiron, Polluer, c’est coloniser, Paris, Éditions Amsterdam, 2024, p. 77.

[4] Nous suivons ici la proposition de l’anthropologue brésilienne Alicida Rita Ramos, « Disengaging Anthropology », in Deborah Poole (ed.), A Companion to Latin American Anthropology, Oxford, Blackwell Publishing, 2008.

[5] Roy Wagner, L’invention de la culture, Bruxelles, Zone Sensible, 2014 [1975], p. 44.

[6] Eduardo Viveiros de Castro, Politique des multiplicités. Pierre Clastres face à l’État, Bellevaux, Éditions Dehors, 2019, p. 92 ; Métaphysiques cannibales. Lignes d’anthropologie post-structurale, Paris PUF, 2009, p. 44.

[7] Laurent Jérôme, Sakay Ottawa, Marie-Christine Petiquay, « Projet Matakan : Autochtonisation de l’éducation et affirmation territoriale par l’enseignement en forêt pour les jeune Atikamekw du secondaire », Revue de la persévérance et de la réussite scolaire chez les Premiers Peuples, vol. 4, 2021, p. 34-37. Site Internet : https://www.facebook.com/ProjetMatakan/?locale=fr_FR

Nous avons le plaisir de vous inviter à la midi conférence de Pierre Walckiers, doctorant aspirant F.R.S.-FNRS au Centre de philosophie du droit de l’UCLouvain et collaborateur scientifique au laboratoire EcoLAWgy de l’Université de Liège en ce moment en séjour de recherche à l’Université de Montréal. Cette présentation est intitulée « Ce à quoi les droits nous obligent : le souci d’une approche cosmopolitique du droit et des savoirs » et aura lieu à l’UQAM au local W-3235 le 10 mars 2025 de 12h30 à 14h00. Au plaisir de vous voir nombreux !

Résumé : Suivant une lecture cosmopolitique du droit et inspiré par Stengers (2022) et Latour (2015), cette contribution explore la nécessité éthique et les ouvertures interprétatives du droit face à la diversité des savoirs et régimes de vérité. Cette démarche cosmopolitique dénonce que, alors présentée comme universelle, l’énonciation des droits humains et du droit international demeure marquée par l’hégémonie du langage occidental, un humanisme néolibéral et la disqualification des savoirs autres que ceux de la science positiviste (Arvidsson & Jones, 2024). Deux régimes juridiques sont analysés sous cet angle critique. D’une part, le droit international sur l’accès et le partage des ressources phytogénétiques (Convention sur la diversité biologique, Traité sur les semences) et les négociations sur les informations de séquences génétiques qui témoignent d’un mépris pour les savoirs traditionnels. Ils adoptent une vision scientifique occidentale des plantes comme simples lignes de gènes, librement accessibles et exploitables, souvent sans le consentement des communautés qui en sont les gardiennes (Oguamanam, 2022). D’autre part, le régime de la propriété intellectuelle appliqué à ces ressources génétiques reflète des injustices épistémiques. Les protections offertes privilégient les approches scientifiques dites "innovatives" et "susceptibles d’application industrielle", excluant ainsi de nombreux savoirs traditionnels et les contributions des communautés agricoles locales (Whatmore, 2002). En mobilisant la philosophie du droit (cosmopolitique, post-humaine et relationnelle) et des outils juridiques, cet article propose une relecture cosmopolitique des cadres juridiques pour dépasser une monoculture interprétative fondée sur des biais occidentaux modernes et positivistes. Il s’agit d’ouvrir de nouvelles perspectives, notamment en interprétant les droits suivants : le droit humain à la science, vu comme un droit à une participation active et inclusive (Besson, 2024) ; les droits des agriculteur·ices, la protection des savoirs traditionnels, les droits à l’alimentation (TIRPAA, UNDROP), ainsi que les droits bioculturels et la restitution post colonisation (UNIDROIT).

Lieu : UQAM au local W-3235

Date : 10 mars 2025

Heure : 12h30 - 14h00

Nous avons le plaisir de vous inviter à la midi conférence virtuelle de Priscylla Joca, intitulé « Cosmopolitiques et consentement autochtones : les protocoles de consultation comme expression du droit vivant » qui aura lieu le 5 mars 2025 de 12h30 à 14h00.

Priscylla Joca est une chercheuse non autochtone brésilienne-canadienne et professeure à la Lincoln Alexander School of Law de la Toronto Metropolitan University. Ses recherches portent sur le droit de l'environnement, la justice environnementale, le pluralisme juridique et les droits des peuples autochtones et des communautés traditionnelles dans une perspective internationale et comparée, particulièrement entre le Brésil et le Canada. Elle a complété un stage postdoctoral à l'Université de Toronto et est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Montréal ainsi que d'une maîtrise en droit constitutionnel de l'Université fédérale du Ceará (Brésil).

Résumé : S'appuyant sur la recherche doctorale « Consultation and Consent Protocols and Self-Determination: 'We Have the Right to Establish Our Own Way of Being Consulted' », cette présentation examine comment les protocoles de consultation élaborés par les peuples autochtones incarnent des ordres juridiques distincts et des cosmopolitiques qui se distinguent fondamentalement des approches étatiques de la consultation. Elle analyse également comment ces protocoles autochtones opérationnalisent le consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) à travers les ordres juridiques autochtones, ouvrant ainsi des voies pour une consultation substantielle qui respecte l'autodétermination et les systèmes juridiques autochtones.

Lien Zoom : https://uqam.zoom.us/j/84159012092

Horaire : 12h30 à 14h00

Date : 5 mars 2025

L’équipe de coordination lance son appel à communication pour le Colloque de l’ERCA 2025 ! Nous avons décidé d’intituler celui-ci : Cosmopolitiques des savoirs : les régimes de savoirs autochtones face aux défis de la reconnaissance. Cet événement aura lieu le 4 et 5 avril 2025 à Montréal.

Veuillez noter que pour cet événement, nous acceptons les communications individuelles, qui seront ensuite regroupées en panels, ainsi que les propositions de tables rondes. L'idée est de créer un espace où nous pourrons dialoguer sur nos recherches, de nos expériences sur le terrain, nos introspections méthodologiques et nos différentes pratiques académiques.

À noter que nous attendons, pour les communications individuelles et les tables rondes, vos propositions de communication pour le 20 janvier 2025 avec les renseignements suivants:

Prénom, Nom du ou des participant.e.s. avec leurs affiliations (universitaires ou autre).

Le titre de la présentation

Un résumé de 250-300 mots minimum (bibliographie non incluse).

Pour soumettre votre proposition, ou pour toute question, nous vous invitons à nous écrire à l’adresse suivante: infos@erca-equipe.ca

L’équipe de coordination de l’ERCA

Nous avons le plaisir de vous inviter à la midi-conférence de Frédéric Laugrand, professeur d’anthropologie à l’université Catholique de Louvain, intitulé « À l’ombre du tonnerre. Objets et cosmologies chiroptériques dans les mondes asiatiques et austronésiens » qui aura lieu le 19 décembre 2024 à l’UQÀM

Résumé : Les chiroptères jouent un rôle important dans les savoirs et le quotidien de plusieurs collectifs situés en Asie et dans la ceinture austronésienne. Ils seront abordés ici à partir d’une problématique cosmo-éco-logiques et d’une série d’objets cérémoniels. Les illustrations proviendront de plusieurs collectifs, en particulier des traditions autochtones en Asie du Sud-Est et en Océanie, mais aussi d’ailleurs sous la forme de contre-points. Les recherches en cours qui associent études de cas et comparaison sont menées par une équipe de chercheurs au sein d’un projet ERC-Interspecific.

12h30-14h00

Salle A -1715

Pavillon Hubert-Aquin

400 Rue Sainte-Catherine Est (UQAM)

Nous avons le plaisir de vous inviter aux séminaires virtuels interéquipes du projet « Cosmologies et territorialités autochtones contemporaines dans le Brésil méridional » qui vise à articuler les recherches liées au Laboratoire d'Études en Ethnologie, Éducation et Sociobiodiversités (ARANDU/UFSC/Brésil ) et celles développées par l'ERCA (Équipe de Recherche sur les Cosmopolitiques Autochtones) au Québec au Canada. Ces séminaires, coordonnés par Clarissa Rocha de Melo (post-doctorat en cours) et Rafael Benassi (doctorat en codirection), se dérouleront en ligne le 21 et 28 novembre et le 5 décembre.

Description : Ce projet est soutenu par le CNPq, avec l'objectif de renforcer le dialogue entre les équipes de recherche nationales et internationales. Il est coordonné par Antonella Tassinari (UFSC), avec la collaboration d'Edviges Ioris (UFSC) en tant que directrice au Brésil, et de Robert Crépeau (Université de Montréal) et de Laurent Jérôme (Université du Québec à Montréal) au Canada.

Ce projet a pour objectif de renforcer la compréhension des cosmologies autochtones comme sources de l'activité artistique, de la circulation des savoirs, de la production de normes socio-environnementales et politiques. Nous partons du principe que les cosmopolitiques autochtones opèrent entre les contextes traditionnels et contemporains, réalisant une continuité transformative, générant leurs possibilités et leurs conditions d'existence future. La compréhension des dynamiques de ces cosmopolitiques, enracinées dans les soins apportés aux territoires où sont cultivées des plantes, des personnes et des collectifs pour l'exercice du bien-vivre, à travers des liens locaux articulés à des réseaux de relations extra-locaux, constitue un défi pour les recherches menées par les deux équipes.

Pour le premier séminaire, nous aurons deux présentations, la première par Viviane Vasconcelos, doctorante en anthropologie sociale à l'Universidade Federal de Santa Catarina, et la seconde par Francine Pereira Rebelo, doctorante en anthropologie sociale à l'Universidade Federal de Santa Catarina et professeur à l’Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do AmazonasIFAM.

Clarissa Rocha de Melo et Clarisse Sidney, doctorante à l’UQÀM, animeront la discussion.

Date : 21 novembre 2024

Heure : 12h30 - 14h00

Lien Zoom : https://uqam.zoom.us/j/84392830666

Pour le deuxième séminaire, nous aurons deux présentations :

« Práxis decoloniais nas universidades Brasileiras: Reflexões a partir de produções acadêmicas de estudantes indígenas / Praxis décoloniales dans les universités au Brésil : Réflexions à partir de productions académiques d’étudiants autochtones » par Clarisse Sidney, candidate au doctorat en science des religions (UQAM) s’intéresse à l'inclusion des savoirs autochtones et afro-brésiliens dans les universités fédérale et provinciales de l'état du Pará, qui développent leurs curricula dans une optique de médiation entre la société nationale et les peuples d’Amazonie.

« Arandu: conhecimento é sentir o tempo agir no corpo / Arandu: la connaissance, c'est ressentir le temps agir sur le corps » par Oendu de Mendonça, doctorante en anthropologie sociale à l’Universidade Federal de Santa Catarina.

Date : 28 novembre 2024

Heure : 12h30 - 14h00

Lien Zoom : https://uqam.zoom.us/j/87347674463

Pour le troisième séminaire, nous aurons trois présentations :

« Planta, política e cuidado: resistências Shipibo-Konibo frente à pandemia de covid-19 / Plante, politique et soin: résistances des Shipibo-Konibo face à la pandémie de COVID-19 » par Bianca Hammerschmidt, doctorante au Programme de Post-graduation en Anthropologie Sociale à l'Universidade Federal de Santa Catarina (PPGAS/UFSC).

« Equívocos em relação às telas do Movimento dos Artistas Huni Kuin (MAHKU): O que está colocado nas telas do MAHKU ? / Équivoques autour des toiles du Mouvement des artistes huni kuin (MAHKU): qu’est-ce qui est mis dans les toiles du MAHKU ? » par Benjamin Bruyère, programme de maitrise en sciences des religions Université du Québec à Montréal (UQÀM).

« Quando eu Era Pequeno Nunca Tinha Visto Soja”: Composições e Coexistências Kaiowá diante do monomundo / Compositions et Coexistences Kaiowá face au monomonde. » par Diógenes Cariaga, professeur à l'Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

Date : 5 décembre 2024

Heure : 12h30 - 14h30

Lien Zoom : https://uqam.zoom.us/j/87347674463

L'Équipe de coordination de l'ERCA vous souhaite une bonne rentrée et est heureuse de vous inviter à son 5 à 7 convivial pour nous donner l'occasion de nous retrouver en ce début de session.

L'évènement aura lieu au Bar Yisst (901 R. Saint-Zotique) à Montréal, à partir de 17h30 le 26 septembre 2024.

À une époque où la redéfinition de la relation avec les partenaires sur le terrain est profondément déplacée de la sphère théorique à la sphère pratique, l’enjeu des « savoirs autochtones » et de leur rôle dans le monde universitaire et dans les secteurs privés et publics reste complexe. Comme l’ont noté Asselin et Basile : « Le fait de considérer la science comme supérieure aux savoirs traditionnels a fait en sorte que pendant longtemps – et c’est encore souvent le cas aujourd’hui – les questions et les priorités de recherche ont été définies par les chercheurs plutôt que par les communautés » (Asselin et Basile, 2012). L'une des questions est de savoir comment définir ces savoirs. De nombreux termes ont été utilisés pour les désigner, notamment « savoirs traditionnels », « savoirs autochtones » et « savoirs locaux » (Roué, 2012). Selon l’anthropologue norvégien Frederik Barth, les savoirs peuvent être conceptualisés comme l’ensemble des éléments que les personnes mobilisent pour mieux comprendre et agir sur leurs réalités (Barth, 1995; Barth, 2002). Les savoirs sont donc complexes et dépendent des contextes culturels, sociaux et politiques dans lesquels ils s’enracinent.

En contexte autochtone, ces derniers sont souvent transmis de génération en génération, fréquemment oralement, et reposent sur des réseaux de relations entre humains et non-humains et plus particulièrement, sur des expériences pratiques liées aux territoires et à la vie au sein des communautés (Battiste et Henderson, 2000). Ils ne sont pas immuables, mais au contraire flexibles et adaptables en fonction des changements et des contextes. Ces savoirs ne peuvent donc être compris qu’à la lumière des relations existant entre le local et le global (Poirier, 2004). Comme l'a souligné Jean-Guy Goulet : « Both experiential knowledge gained through dreams and/or visions and experiential knowledge gained in our land must pass practical tests. In both cases success in relevant activities, for example, hunting, curing, foretelling the future, provide the DeneTha with the crucial evidence that the acquired knowledge is valid. » (Goulet, 1998). Les savoirs locaux et autochtones sont souvent entrés en conflit avec ce que les sociétés dominantes considèrent comme des « connaissances scientifiques ». Il est important de s'interroger sur les cloisons entre ces deux types de savoirs, sur la manière de les articuler pour ouvrir des voies permettant de les intégrer dans de nouveaux modèles de connaissance.

Dans le contexte colonial contemporain, l’un des nombreux défis auxquels font face les peuples autochtones du Canada, mais aussi les peuples autochtones à travers le monde, est de continuer à transmettre leurs savoirs locaux (Poirier et al, 2014). Pour ce faire, certains peuples autochtones mettent en place de nouvelles initiatives pour favoriser la valorisation et la transmission de leurs savoirs (Poirier et al, 2014). Ces initiatives de valorisation et de transmission des savoirs peuvent être considérées comme étant porteuses et vectrices de résistance et de résurgence (Alfred, 2005; Charest et Tanner, 1992; Coulthard, 2014; Ortner, 1995). La préservation et la réappropriation de savoirs au sein et par les communautés autochtones, par le biais de divers moyens sociaux et technologiques, constituent un élément crucial de la résistance culturelle et sociale qui implique autant des pratiques sociales traditionnelles que l'intégration de nouvelles technologies. Des traditions orales et de l'éducation communautaire aux plateformes numériques et à la constitution de nouvelles archives, ces approches variées servent non seulement à protéger les savoirs autochtones, mais aussi à affirmer l'identité culturelle face aux pressions extérieures.

Par ailleurs, dans un souci de décoloniser la recherche, les chercheuses et chercheurs sont amenés à repenser leurs rapports et leurs relations avec les communautés ou partenaires autochtones avec lesquels ils ou elles travaillent et à s’engager auprès de ceux-ci (Jérôme 2008). Les chercheuses et chercheurs sont en effet appelés à se décentrer pour faire place à un paradigme, des méthodologies et une éthique autochtone de la recherche (Ellington, 2019). Face à ce paradigme, dans la recherche et sur le terrain, il est nécessaire de réimaginer de manière créative nos implications et nos méthodes. La créativité, qui peut être entendue ici comme la capacité ou le pouvoir de créer, d’imaginer ou de mettre en place quelque chose de nouveau est inhérente à ces processus (Éthier, 2020; Kaine et Bellemare, 2020). Pendant l’ensemble du processus de recherche dans le cadre de recherches collaboratives, les chercheuses et chercheurs sont constamment amenés à faire preuve de créativité. C’est en effet cette créativité et ce travail de « bricolage » qui permet aux chercheuses et chercheurs de naviguer dans ces expériences intersubjectives qui visent ultimement à coconstruire certains savoirs avec les personnes avec lesquelles il travaille (Audet, 2010 ; Hervé, 2010). La créativité se manifeste de différentes manières, mais souvent dans sa capacité à innover et transcender les frontières disciplinaires. Le développement de projet de recherche-création utilisant différents processus artistiques autant pour la collecte de données que pour la restitution est un bon exemple de ces innovations créatives en recherche (Dufour, 2021).

L'aspect créatif revêt une importance significative dans la gestion des projets de recherche. Il est pertinent de se demander comment modifier les pratiques afin de favoriser l'émergence de nouvelles collaborations. Les ouvertures disciplinaires, théoriques et même cosmologiques quant aux méthodes et aux positionnements de recherche permettraient-elles de corriger les déséquilibres historiques et actuels ? Ces initiatives pourraient-elles conduire à la création de protocoles éthiques novateurs, mieux alignés sur les perspectives des parties prenantes principales ? La préservation et la valorisation des savoirs sont également étroitement liées à la propriété des données de recherche par les communautés autochtones. Il est impératif de réduire l'asymétrie actuelle entre les institutions dominantes et les communautés dans la conversation et la gestion des savoirs, qu'ils soient traditionnels ou contemporains. La détention par les communautés de données brutes pourrait engendrer des interprétations divergentes et stimuler de nouvelles pistes de recherche.

Dans cette perspective, l’équipe de coordination de l’ERCA a décidé d’intituler son colloque Savoirs et Créativités. Nous souhaitons vous inviter à discuter à la fois des aspects personnels et professionnels du développement d’un projet de recherche et de nos engagements après la réalisation de celui-ci, mais également créer un espace d’échange pour nos réflexions et nos introspections sur le rôle de l’étudiant.e chercheur.se et sa relation avec la communauté d’accueil. Cet événement aura lieu le 25 et 26 avril 2024 à Montréal.

Cet appel à communications s’adresse aux étudiants et étudiantes du 2e et 3e cycle, en incluant les stagiaires postdoctoraux dont les recherches sont en cours ou terminées. Voici quelques pistes de réflexion pour le présent appel :

De quelle façon le travail de terrain amène les chercheurs.ses à faire preuve de créativité à la fois sur les plans personnels, méthodologiques et théoriques ?

Comment la question de la « propriété » des connaissances et des savoirs co-construits dans le cadre des recherches peut-elle influencer la dynamique de la recherche académique?

Comment peut-on favoriser une collaboration équitable entre chercheurs autochtones et non autochtones pour co-construire des savoirs dans le cadre des recherches?

Les anthropologues peuvent-ils prendre une place dans certaines des initiatives autochtones de valorisation et de transmission des savoirs locaux ? Si oui, de quelles manières ?

Veuillez noter que pour cet événement, nous acceptons les communications individuelles, qui seront ensuite regroupées en panels, ainsi que les propositions de tables rondes. L'idée est de créer un espace où nous pourrons dialoguer sur nos expériences sur le terrain, nos introspections méthodologiques et nos différentes pratiques de recherche.

À noter que nous attendons pour les communications individuelles et les tables rondes vos propositions de communication pour le 22 janvier 2024 avec les renseignements suivants : Prénom, Nom du ou des participant.e.s. avec leurs affiliations (universitaires ou autre), un titre, un résumé de 200 mots minimum (bibliographie non incluse).

Pour soumettre votre proposition, ou pour toute question, nous vous invitons à nous écrire à l’adresse suivante: infos@erca-equipe.ca

Nous avons le plaisir de vous inviter à la table ronde « Souverainetés narratives et représentations autochtones dans la Culture Pop » le 14 mars 2024 de 17h30 à 19h30 au W5215 à l’Université du Québec à Montréal. Lors de cette table ronde animée par le professeur Laurent Jérôme, nous accueillerons Widia Larivière, Bérénice Mollen-Dupuis et Jay Odjick pour discuter des enjeux liés aux représentations autochtones dans des domaines tels que le cinéma, la science-fiction, la bande dessinée et les jeux vidéo, des interrogations que cela soulève quant à la souveraineté narrative des peuples autochtones dans ces médias ainsi que des défis liés à une réelle décolonisation de ces espaces et de ces productions.

Date : 14 mars 2024

Heure : 17h30 à 19h30

Lieu : W5215, pavillon Thérèse-Casgrain à l'UQÀM, Montréal

Nos invités :

Widia Larivière

Née d’une mère Anishinabekwe, membre de la Première Nation de Timiskaming, et d’un père québécois, Widia Larivière est cofondatrice de l'organisme Mikana et co-initiatrice de la branche québécoise du mouvement Idle No More. Elle est également impliquée dans des projets documentaires et balados qui mettent de l'avant les voix des Premiers Peuples. Widia est fan de cinéma, de littérature et de bandes dessinées de science-fiction, fantasy, fiction de superhéros, fantaisie ainsi que de plusieurs franchises de culture populaire, ses préférées étant Marvel et Star Wars. Elle est également gameuse, cosplayeuse et collectionneuse d'articles geeks à ses heures. Afin de partager ses passions, elle a créé le blogue AnishinabeGeek et elle est régulièrement invitée sur le podcast On jase Marvel ainsi qu’au Cercle des geeks de l’émission Kuei! Kwe! sur ICI Première

Bérénice Mollen Dupuis

Née de parents passionnés de littérature et de cinéma de science-fiction, Bérénice Mollen Dupuis a été transportée très jeune dans différents univers fantastiques par ceux-ci. Innue de la communauté d'Ekuanitshit, elle est une grande fan de Star Wars ainsi que de la littérature d'Ernest Cline. Panéliste sur le podcast d’actualité geek l’Oasis 42: Hebdo Geek, Bérénice est aussi une artiste du perlage s'inspirant de cet art des Premiers Peuples afin de créer des objets qui font le pont entre tradition et culture populaire.

Jay Odjick

Jay est un artiste, écrivain et producteur de télévision de la communauté Kitigan Zibi Anishinabe au Québec. Après avoir travaillé pour plusieurs éditeurs indépendants, il a créé la bande dessinée POWER HOUR pour le site Movie Poop Shoot de Kevin Smith. Il a également écrit et illustré le roman graphique KAGAGI : The Raven, publié par Arcana Comics. Plus récemment, Jay a également été producteur exécutif, scénariste principal et concepteur de l'adaptation de la série animée Kagagi sur APTN. Jay et sa société de production ont créé trois versions audio de Kagagi - une en anglais, une entièrement en algonquin et la version diffusée à la télévision - en anglais avec 20 % de dialogues en algonquin. Kagagi figure parmi les seules bandes dessinées de créateurs à être adaptées à la télévision (avec Spawn, WildCATS, TMNT) et est l'une des premières, si ce n'est LA première série télévisée de super-héros produite et diffusée au Canada. En plus de son travail dans ces domaines, Jay est un activiste, un conférencier et a travaillé dans plusieurs domaines créatifs tels que l'illustration de livres pour enfants, ayant illustré sept livres publiés pour la première fois en ojibwé, écrits par l'auteur Robert Munsch, et a fourni des illustrations pour une réimpression de "The Midnight Meat Train" de Clive Barker.

Nous avons le plaisir de vous inviter le 5 décembre 2023 à la midi-conférence virtuelle de Khadiatou Sarr, doctorante à l’UQAM, intitulé : « Les droits forestiers des communautés Adivasis vs les législations de conservation des forêts en Inde » de 12h30 et 13h30.

Résumé : Depuis la fin du 19ème siècle, la législation relative à la protection des forêts s’est construite systématiquement en opposition aux droits fonciers Adivasis jusqu’à l’adoption de la loi sur les forêts de 2006. Pour la première fois, le Forest Right Act de 2006 va associer les droits forestiers des Adivasis et la conservation des forêts. Cependant, l’adoption de cette loi va conduire de nombreuses ONG de défense environnementales à dénoncer les effets catastrophiques de cette loi sur la conservation des forêts devant la Cour suprême de l’Inde en 2008. Après une longue saga judiciaire, la Cour suprême de l’Inde, le 13 février 2019 a ordonné à 21 États de l’Inde l’expulsion de plus de 1 178 285 Adivasis et habitants traditionnels des forêts au plus tard le 12 juillet 2019. La Cour suprême de l’Inde a finalement suspendu sa propre ordonnance quelques jours plus tard. Cette présentation va revenir sur l’opposition faite par l’Inde depuis la période coloniale entre les droits forestiers Adivasis et la législation relative à la conservation des forêts qui a fini par faire résulter l’ordonnance d’expulsion de 2019.

Khadiatou Sarr est actuellement doctorante au département des sciences juridiques à l’UQAM. Son sujet de thèse porte sur les droits fonciers des communautés Adivasis en Inde. De 2021 à 2023, elle a travaillé comme coordinatrice au réseau africain des peuples autochtones.

Date : 5 décembre 2023

Heure : 12h30-13h30

Lien : https://uqam.zoom.us/j/6070638548

Nous avons le plaisir de vous inviter à Table ronde sur les enjeux du travail ethnographique : « Être sur le terrain ». Celle-ci est organisée par Etienne Levac, Camille Varnier et Marwan Attalah avec l'Équipe de recherche sur les Cosmopolitiques Autochtones et aura lieu le 23 novembre 2023 de 15h00 à 17h00 à l’Université du Québec à Montréal.

Argumentaire : Dans son ouvrage, Les Argonautes du Pacifique Occidental, l'ethnologue polonais Bronislaw Malinowski déclarait résolument : « Proper conditions for ethnographic work. These, as said, consist mainly in cutting oneself off from the company of other white men, and remaining in as close contact with the natives as possible, which really can only be achieved by camping right in their villages. » (Malinowski, 2002, p. 5)

Il y a environ un siècle, l'approche ethnographique promue par Malinowski constituait une véritable révolution contre les anthropologues de salon. Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis l'élévation de l'observation participante au rang de méthode d'enquête privilégiée et incontestée. Déjà en 1997, l’anthropologue Bruce Albert annonçait : « Traditional fieldwork, as canonized by Malinowski […] as we all know, dying out. Not because indigenous peoples are doomed to extinction […], on the contrary, because they are increasingly becoming subjects of their own history and readers of their own ethnographers » (Albert 1997, p. 53). En effet, au cours des dernières décennies, de très nombreuses critiques émanant de perspectives féministes, décoloniales et autochtones ont mis en lumière les problèmes liés à la manière dont les recherches sur le terrain ont été menées par le passé. Ces critiques portent notamment sur la position du chercheur, sa relation avec les communautés avec lesquelles il travaille ainsi que sur l'appropriation des données et des récits de terrain. C’est en partie pourquoi le travail collaboratif, la co-construction des recherches et la restitution et sont devenus des mots d'ordre dans le cadre de recherches avec des communautés autochtones dans les Amériques. Même avec ces changements, le travail de terrain en anthropologie - comme dans d'autres domaines des sciences humaines et sociales - reste au cœur de la discipline et constitue toujours une étape cruciale dans la collecte de données de recherche.Toutefois, la pression que les terrains ethnographiques font vivre aux communautés a mené des recherches à requestionner l’idée même de terrain comme seule méthode de collecte de donnée, comme c’est le cas de la géographe Arielle Frenette qui invite à questionner ce modèle de collecte de données par une autre méthodologie féministe qu’elle nomme le Story-listening (Frenette : à paraître- 2023).

Qui plus est, ce ne sont pas que les considérations éthiques qui ont évolué, mais également les méthodes et les lieux de collectes de données. À ce titre, la place de plus en plus prenante des réseaux sociaux et plus largement de l’ensemble du cyberespace dans la vie, autant des communautés que des chercheur·e·s a menée à des recherches ethnographiques seulement en ligne. On peut penser à l’anthropologue Tom Boellstorff et son analyse des usager·ère·s de Second Life (Boellstorff : 2015) ou de la thèse de l’anthropologue Cheyenne Connell sur les processus de valorisation identitaire en ligne des Ainu vivants en Amérique du Nord, deux recherches qui utilisent la notion de terrain digital (Connell : 2021).

L’objectif de cette table ronde sera moins de discuter des aspects théoriques du travail de terrain ni des questions éthiques en soi, mais de leurs impacts et des manières dont ceux-ci nous affectent. Comment le chercheur ou la chercheuse s'insère dans son domaine d'étude, l'expérimente et peut être influencé.e par cette expérience ? En d'autres termes, comment ses caractéristiques telles que son origine, son genre, son âge, son parcours personnel, social et/ou professionnel, ainsi que ses conditions d'existence, façonnent sa manière de mener des recherches et sa relation avec son sujet d’étude. L’ambition principale reste de discuter des problématiques liées au « terrain » en partageant nos expériences et les implications personnelles de ces enquêtes et séjours sur et dans ces espaces, ainsi que faire dialoguer et mettre en perspectives les différences et similitudes entre les terrains éloignés, les terrains proches et les nouveaux lieux de terrain.

Date : 23 novembre 2023

Heure : 15h00 à 17h00

Salle : W-3235 - UQÀM – Pavillon Thérèse-Casgrain

Nous avons le plaisir de vous inviter à la table ronde : « Le loin et le proche : une discussion sur les défis du travail ethnographique avec les professeurs Maxime Polleri et Sylvie Poirier ». Celle-ci est organisé par l'Équipe de recherche sur les Cosmopolitiques Autochtones et aura lieu le 22 novembre 2023 de 11h30 à 13h30 à l’Université Laval.

Maxime Polleri est professeur adjoint au département d'anthropologie de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, il est spécialiste en anthropologie socioculturelle et s'intéresse plus particulièrement au Japon et au Canada. Sa thèse de doctorat portait sur la gouvernance des risques de radiation après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. Son travail de terrain s'est déroulé dans des zones urbaines et rurales du Japon, principalement à Fukushima et à Tokyo. Sa recherche a été financée par la Bourse d'études supérieures de l'Ontario, le Conseil de recherches en sciences humaines et la Japan Foundation, entre autres. De 2018 à 2020, Maxime a été un MacArthur Nuclear Security Pre-doctoral and Post-doctoral Fellow au sein du Center for International Security and Cooperation de l'Université de Stanford. Pendant cette période, il a collaboré avec des membres de la faculté de Stanford et des étudiants de l'Université d'ingénierie et de physique de Moscou pour examiner les défis associés à l'énergie nucléaire et aux catastrophes, ce qui a donné lieu à une série d'articles pour le Bulletin of the Atomic Scientists. De 2020 à 2021, M. Polleri a été chercheur postdoctoral à l'Université McGill, dans le cadre du "Projet EPI-AI", une initiative de subvention de l'intelligence artificielle entre le Canada et le Royaume-Uni qui vise à réaliser un changement radical dans l'alerte automatisée aux épidémies mondiales en utilisant la surveillance des médias d’information.

Sylvie Poirier est professeure titulaire au département d’anthropologie de l’Université Laval et directrice, depuis 2018, de la revue Anthropologie et Sociétés. Ses domaines de recherche s’inscrivent dans les études autochtones avec un accent sur les ontologies et les territorialités autochtones contemporaines, les savoirs locaux et leur transmission, les stratégies et les pratiques de résistance. Des années 1980 à 2013, elle a conduit plusieurs séjours de terrain auprès des Autochtones du désert occidental australien. Elle est l’auteure d’une monographie, A World of Relationships. Itineraries, Dreams and Events in the Australian Western Desert (2005, UTP). Depuis le début des années 1990, elle mène des recherches collaboratives avec la Nation Atikamekw Nehirowisiw. Elle a dirigé et co-dirigé des numéros de revues et des ouvrages collectifs dont le plus récent, Contemporary Indigenous Cosmologies and Pragmatics (2021, UAP). Un ouvrage collectif qu’elle co-dirige avec Mario Blaser est en voie de finalisation, Territoires of Life : Equivocation, Entanglement and Endurance, et sera publié à University of Alberta Press.

Date : 22 novembre 2023

Heure : 11h30 à 13h30

Salle : local DKN-5128, Pavillon Charles-De Koninck, Université Laval

La Journée d’étude et la Rencontre des co-chercheuses et co-chercheurs de l’ERCA 2023 a eu lieu le vendredi 6 octobre et le samedi 7 octobre 2023 au Baluchon Éco-villégiature.

La journée d'étude s’inscrit dans le cadre d’un projet de publication d’un numéro spécial en cours de préparation, « La situation coloniale à la lumière de l’archive », pour la revue Anthropologie et société. Dirigé par Natacha Gagné et Laurent Jérôme, ce numéro vise à mieux comprendre les relations complexes et mouvantes entre société coloniale et sociétés autochtones, c’est-à-dire le cadre politique commun aux acteurs en présence.

Cette journée de réflexion a donc été l’occasion d’un retour dans le passé en vue de contribuer aux débats actuels sur les mutations, voire la sortie des relations coloniales. À un moment ou l’autre de leurs recherches, les personnes actrices de la recherche, tant issues du milieu académique que des communautés ou organismes autochtones, doivent consulter et analyser des documents d’archives afin d’avoir une meilleure compréhension de l’État colonial, de ses institutions et de leurs effets sur les relations (politiques, sociales, juridiques, économiques…) entre les acteurs. Cette journée a donc proposé de donner la parole aux auteurs et autrices qui contribueront à ce numéro, mais également à susciter des réflexions sur la place et le statut de l’archive (écrite, orale, visuelle, numérique) dans les recherches.

L'Équipe de coordination de l'ERCA est heureuse de vous inviter le mardi 19 septembre 2023 à Montréal et Rouyn-Noranda et le mercredi 20 septembre 2023 à Québec à notre première activité de l’automne. Cet évènement se déroulera en début de soirée en formule 5 à 7 convivial pour se retrouver, mais aussi discuter de la programmation scientifique de l’année à venir. Cette rencontre se tiendra en présentiel dans les différents pôles.

Pôle Montréal :

L'Amère à Boire - Brasserie Artisanale

2049 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3K8

Pôle de l'UQAT :

445 Bd de l'Université, Rouyn-Noranda

Local à confirmer avec Gabriel Marcotte

Date : 19 septembre 2023

Heure : À partir de 18h00

***

Pôle ULaval :

Le Griendel - Brasserie Artisanale

195 Rue Saint-Vallier O Québec QC G1K 1J9

Date : 20 septembre 2023

Heure : À partir de 17h30

La première consommation sera offerte.

« Azwad8di ta mikoskigan » (Partage et recherche)

Dialogues et réflexions autour des enjeux de la recherche pour les Premières Nations au Québec.

Le 8 et 9 juin 2023, nous avons tenu à Odanak la première édition de « Azwad8di ta mikoskigan » (Partage et recherche). Cet événement venait à la base d’une idée proposée par David Bernard, directeur du Bureau du Ndakina, lors de la rencontre des co-chercheur.e.s en 2021. Bien que la situation sanitaire nous ait ralenti, nous sommes heureux que cet événement organisé par l’Équipe de recherche sur les Cosmopolitiques Autochtones (ERCA), en collaboration avec le Bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA), aie eu lieu.

Nous avons le plaisir de vous inviter au colloque jeunes chercheuses et chercheurs 2022 de l’ERCA. Celui-ci aura lieu le 7 et 8 avril 2023 à Montréal sur le campus des sciences l’UQAM. Cette année, nous avons décidé d’intituler le colloque Être et devenir jeunes chercheuses et chercheurs : Construire, terminer, et pérenniser un projet de recherche. Ce colloque sera donc l'occasion de nous retrouver pour discuter et échanger sur ces questions, mais aussi partager les approches et méthodologies relatives à nos terrains de recherches.

Vendredi 7 Avril 2023 :

Lieu : Salle PK-1140, UQAM pavillon Président-Kennedy. 201, av. du Président-Kennedy, Montréal.

Horaire: 10h30 à 18h.

Lien Zoom : https://uqam.zoom.us/j/88315630258

Samedi 8 Avril 2023:

Lieu : Salle PK-1140, UQAM pavillon Président-Kennedy. 201, av. du Président-Kennedy, Montréal.

Horaire: 10h30 à 14h30

Lien Zoom : https://uqam.zoom.us/j/89383438544

Les déjeuners et les diners seront offerts, et un cocktail dinatoire sera organisé le vendredi soir.

En espérant vous voir en grand nombre !

L’équipe de Coordination de l’ERCA

Troisième publication de l’exposition-photos dédiée à la promotion et à la valorisation de la collaboration entre le monde académique et les nations autochtones.

Pour rappel, régulièrement, une ou plusieurs publications de journaux photographiques seront diffusées sur notre site et valoriseront les terrains de recherche.

Cette semaine il s'agit de David De Meyer, étudiant au doctorat en anthropologie à l’Université catholique de Louvain sous la direction de Frédéric Laugrand. David nous propose de découvrir l'histoire de Nenki et de la cosmologie des Waorani.

Nous avons le plaisir de vous inviter le 21 mars 2023 à la midi-conférence virtuelle d’Antoine Laugrand, doctorant à l’UCLouvain, intitulé : « Enjeux territoriaux chez les Ibaloy de Benguet aux Philippines : entre occupation et possession de la terre ».

Résumé : Au cours de la colonisation espagnole (1521-1898) et américaine (1898-1946), suite à des conquêtes militaires et des réformes foncières, les Autochtones des Philippines ont été successivement repoussés dans les montagnes et dépossédés de leurs terres. À l’aube du 21e siècle, bénéficiant d’un cadre juridique favorable, des coalitions autochtones ont réclamé des territoires ancestraux. Cette victoire a été possible grâce à de la cartographie participative organisée par l’État. En identifiant des frontières, les Autochtones ont pu obtenir des titres fonciers sur des domaines ancestraux. Si la législation philippine est remarquable en Asie du Sud-Est où très peu de pays ont accordé de tels droits aux Autochtones, l’application de ces lois se révèle être des plus complexes. Cette nouvelle réglementation a en effet créé une série de problèmes pour les communautés qui jouissent de ces titres. D’une part, les groupes font face à des industries ambitieuses qui réclament le droit d’exploiter leurs ressources. D’autre part, pour assurer leur présence sur l’espace, les Autochtones se voient obligés d’intégrer des titres de propriété communautaires et privés à leur système de tenure foncière. En me basant sur l’expérience des Ibaloy de Loacan, je présenterai comment, dans le cadre d’un changement de paradigme sur la loi foncière et d’une transformation des manières de représenter le territoire, les membres de ce groupe reconfigurent leurs rapports à l’espace. Pour les Ibaloy, les humains demeurent liés à la terre en perpétuant une relation d’échange avec leurs défunts. À cet égard, les vivants se considèrent comme des occupants – et non des propriétaires – qui cultivent la terre au nom de leurs ancêtres qui la possèdent.

Antoine Laugrand est doctorant en anthropologie à l'UCLouvain (Belgique). Ses travaux portent sur les savoirs des montagnards aux Philippines et les relations qu'ils entretiennent avec leur environnement et leurs non humains. Son livre Des nomades à l’arrêt. Corps, lieux et cosmologie des Blaan de Malbulen (Philippines), a été publié en 2021 aux éditions Academia. En tant que co-éditeur il a travaillé sur une série Verbatim de douze livres bilingues sur les savoirs des Ibaloy, des Blaan et des Alangan (https://pul.uclouvain.be/collection/?collection_id=116). Il a également publié comme auteur et co-auteur des articles sur les rituels, les chevaux, les oiseaux et les serpents, les chauves-souris, et les cochons dans des revues canadiennes, hollandaises, françaises, anglaises, philippines, et japonaises.

Date : 21 mars 2023

Heure : 12h30-13h30

Lien : https://uqam.zoom.us/j/83445850663

En espérant vous voir en grand nombre !

Le mercredi 25 janvier 2023 de 12 h 30 à 14 h 30 aura lieu la conférence-midi d'Alban Da Silva, ethnomathématicien, professeur en CPGE et docteur en histoire et philosophie des sciences, associé au laboratoire SPHERE (Université de Paris Cité). Sa présentation s’intitule « Le dessin sur le sable du Vanuatu : de l’ethnographie à la modélisation mathématique, un cas d’ethnomathématiques ». Elle sera donnée en présentiel à l’Université Laval dans le local DKN-3244 et en ligne pour celles et ceux qui ne pourraient être présent.e.s en personne.

Pour y participer en personne : aucune inscription nécessaire — local DKN-3244 à l’Université Laval.

Pour vous inscrire à la présentation en ligne : https://ulaval.zoom.us/meeting/register/u5Yud-iqpj4uGt3CXjcY8WrCZ_FTZt1r1GeC

Cette activité est organisée conjointement par l’Équipe de Recherche sur les Cosmopolitiques Autochtones (ERCA), le Département d’anthropologie de l’Université Laval et le Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA).

Pour plus de détails, veuillez consulter l’affiche en pièce jointe ou l’annonce sur le site web de la Faculté des sciences sociales : https://www.fss.ulaval.ca/evenements/conference-midi-alban-da-silva

Pour toutes questions : ciera@ciera.ulaval.ca

Nous sommes heureux de vous dévoiler notre calendrier pour la session d'hiver 2023 !

Au cours des dernières décennies, la manière de mener des recherches avec les peuples et les communautés autochtones a radicalement changé au Canada, et en Amérique du Nord en général. L'élaboration de protocoles plus stricts sur la recherche avec des êtres humains entérinés dans l'Énoncé de politique des trois Conseils a permis de mieux structurer les recherches avec les communautés (Chapitre 9). Comme l’ont noté Suzy Basile et Hugo Asselin, au Canada, nous sommes passés « de la recherche sur les Autochtones à la recherche avec les Autochtones […], jusqu’à la recherche contrôlée par les Autochtones » (Asselin et Basile, 2012). Ces mesures - qui continuent d'évoluer - ont été introduites dans le but d'encourager l'adoption de lignes directrices en termes d'éthique pour les chercheur.se.s travaillant avec des communautés qui ont souvent confronté de manière déséquilibrée avec les institutions du pouvoir. L'objectif est de permettre à la recherche universitaire de mieux refléter les préoccupations des communautés. Même si de nombreux problèmes subsistent, comme les limites à une plus grande décentralisation de la recherche ou la possibilité d'allouer des fonds directement aux centres de recherche autochtones, ces initiatives espèrent renforcer le pouvoir des communautés. Face à ces évolutions et changements, quels sont les enjeux pour les jeunes chercheurs qui travaillent ou souhaitent travailler avec des communautés autochtones ? Mais aussi quels sont les défis pour les jeunes chercheurs autochtones à travailler avec leurs communautés ?

Par ailleurs, bien que tous les chercheur.se.s ne travaillent pas avec des communautés dans des pays ayant des protocoles éthiques aussi développés, les enjeux de restitution, de partenariat, d’approbation, de positionnalité et de relations de pouvoir sont apparus comme des aspects essentiels de la conduite d’un projet de recherche. Il est nécessaire de prendre en compte ces enjeux dans l'élaboration de méthodes de recherche, mais aussi de réfléchir à des stratégies de restitution et de transmission des connaissances pendant et après le projet. D’autre part, en tant que jeune chercheur.se, nous sommes souvent partagés entre plusieurs mondes, chacun doté de règles spécifiques et d’exigences à satisfaire. D'un côté, les normes de l'académie, en termes de production de connaissances, et de l'autre l'impératif du terrain et des partenaires en termes de réciprocité, d'implication et de participation. En effet, il est souvent attendu de l'étudiant.e qu'il progresse à un rythme imposé par le milieu universitaire et les institutions subventionnaires, alors que ces temporalités peuvent être en contradiction, voire en conflit avec la réalité du terrain.

De plus, même si, dans le cadre d'une recherche collaborative, la sélection et la réévaluation de nos objectifs de recherche conjointement avec nos collaborateurs sont des étapes clés, l'intuition et la curiosité personnelle restent des facteurs déterminants dans la conception de la recherche. Sur un plan plus théorique, le développement d'un projet de recherche, nous amène à nous ancrer dans un paysage académique normatif pour développer une recherche innovante. Dans ce processus, nous sommes confrontés à des choix discursifs, méthodologiques, mais aussi stratégiques. Comment préparer en amont les outils pour répertorier les données ? Comment classifier les données sur le terrain ? Quelle approche méthodologique est la plus appropriée ? D'où viendront les données : entretiens, observations, archives, ateliers, participation sur le terrain, données quantitatives ? Si à l'ERCA une large majorité dispose d'une formation anthropologique ou est liée à cette discipline, l'interdisciplinarité reste une caractéristique essentielle de nos méthodes de recherche. Cependant, cette ouverture disciplinaire ne nous dispense pas de devoir faire valider nos postures théoriques et nos méthodologies par nos pairs et nos directeur.trice.s. De plus, si le contexte épidémiologique actuel peut rendre plus optimiste quant à l'avenir, ces dernières années ont été difficiles pour les sciences sociales où le travail de terrain tient une place particulière dans la production de données de recherches. La pandémie ne fut pas la seule cause d’un changement de projet : contexte politique, enjeux personnels, rejet de notre projet de recherche... Face à ce type de problèmes, comment donc renégocier son projet ?

Dans cette perspective, l’équipe de coordination de l’ERCA a décidé d’intituler son colloque jeunes chercheurs et chercheuses : Être et devenir jeunes chercheuses et chercheurs : construire, terminer et pérenniser un projet de recherche. Nous souhaitons vous inviter à discuter à la fois des aspects personnels et professionnels du développement d’un projet de recherche et de nos engagements après la réalisation de celui-ci, mais également créer un espace d’échange pour nos réflexions et nos introspections sur le rôle de l’étudiant.e chercheur.se et sa relation avec la communauté d’accueil. Cet événement aura lieu le 7 et 8 avril 2023 à Montréal.

Cet appel à communications s’adresse aux étudiants et étudiantes du 2e et 3e cycle, en incluant les stagiaires postdoctoraux dont les recherches sont en cours ou terminées. Voici quelques pistes de réflexion pour le présent appel :

La première rencontre avec la communauté ciblée. Quel est le meilleur moment pour commencer?

La position et l’engagement de l’étudiant chercheur entre science et activisme.

La construction d’un projet de recherche entre théorie et terrain.

Les défis du quotidien lors du terrain. Ce que nous pouvons nous permettre pour réussir nos objectifs académiques.

La présence continuelle après la recherche, une nécessité?

Approche d’une méthodologie qui se veut adaptative avec la réalité du terrain

Veuillez noter que pour cet événement, nous acceptons les communications individuelles, qui seront ensuite regroupées en panels, ainsi que les propositions de tables rondes. L'idée est de créer un espace où nous pourrons dialoguer sur nos expériences sur le terrain, nos introspections méthodologiques et nos différentes pratiques de recherche.

À noter que nous attendons pour les communications individuelles et les tables rondes vos propositions de communication pour le 9 janvier 2023 avec les renseignements suivants: Prénom, Nom du ou des participant.e.s. avec leurs affiliations (universitaires ou autre), un titre, un résumé de 200 mots minimum (bibliographie non incluse). Pour soumettre votre proposition, ou pour toute question, nous vous invitons à nous écrire à l’adresse suivante: infos@erca-equipe.ca

Deuxième publication de l’exposition-photos dédiée à la promotion et à la valorisation de la collaboration entre le monde académique et les nations autochtones !

Cette semaine il s'agit d'Étienne Levac, étudiant à la maîtrise sciences des religions avec une concentration en études féministes à l'UQAM sous la direction de Laurent Jérôme et d’Anne-Marie Colpron. Étienne s'intéresse aux enjeux de la territorialité chez les Atikamekw Nehirowisiw et nous propose une courte introduction par l’image.

Pour rappel, chaque mois, une ou plusieurs publications de journaux photographiques seront diffusées sur notre site et valoriseront les terrains de recherche, n’hésitez donc pas à contacter l’équipe si vous souhaitez participer !

Nous avons le plaisir de vous inviter à la midi-conférence virtuelle de Magda Helena Dziubinska, « Peut-on se débarrasser de l’amour avec de l’eau de Javel ? Affects, genre et agencéités en Amazonie péruvienne », le 22 novembre 2022.

Magda Helena Dziubinska est professeure adjointe au Département d’anthropologie de l’Université Laval. Elle est titulaire d’un doctorat en anthropologie de l’Université Paris Nanterre. Depuis 2009 elle mène des enquêtes ethnographiques en Amazonie péruvienne auprès de deux peuples autochtones : les Kakataibo et les Shipibo (ensemble linguistique pano). Après une thèse de doctorat centrée sur les rapports asymétriques en Amazonie contemporaine et les nouvelles formes cérémonielles, ses recherches plus récentes s’organisent autour de trois axes principaux : les dynamiques de genre, les processus de patrimonialisation et les formes de l’engagement politique en Amazonie autochtone.

Date : 22 novembre 2022

Heure : 12h30-13h30

Lien : https://uqam.zoom.us/j/87233706720

En espérant vous voir en grand nombre !

Bonne journée,

L’Équipe de coordination

Nous avons le plaisir de vous envoyer la première publication de notre projet exposition-photo dédiée à la promotion et à la valorisation de la collaboration entre le monde académique et les nations autochtones.

Chaque mois nous aurons la chance de pouvoir présenter sous forme de journal photographique un ou plusieurs terrains de recherche de nos membres et collaborateurs.

Nous débutons aujourd’hui avec Geneviève Marion-Séguin, étudiante à la maîtrise en Anthropologie à Ulaval sous la direction de Sylvie Poirier et dont le sujet porte sur la médecine maya contemporaine.

La contemporanéité de la médecine maya, l’exemple d’une clinique en milieu urbain. https://www.erca-equipe.ca/mdicine-traditionnelle-maya

Un grand merci à Geneviève !

Publication : Biocultural Rights, Indigenous Peoples and Local Communities Protecting Culture and the Environment

Dirigé par Fabien Girard, Ingrid Hall et Christine Frison

Résumé : This volume presents a comprehensive overview of biocultural rights, examining how we can promote the role of indigenous peoples and local communities as environmental stewards and how we can ensure that their ways of life are protected. With Biocultural Community Protocols (BCPs) or Community Protocols (CPs) being increasingly seen as a powerful way of tackling this immense challenge, this book investigates these new instruments and considers the lessons that can be learnt about the situation of indigenous peoples and local communities. It opens with theoretical insights which provide the reader with foundational concepts such as biocultural diversity, biocultural rights and community rule-making.

In Part Two, the book moves on to community protocols within the Access Benefit Sharing (ABS) context, while taking a glimpse into the nature and role of community protocols beyond issues of access to genetic resources and traditional knowledge. A thorough review of specific cases drawn from field-based research around the world is presented in this part. Comprehensive chapters also explore the negotiation process and raise stimulating questions about the role of international brokers and organizations and the way they can use BCPs/CPs as disciplinary tools for national and regional planning or to serve powerful institutional interests. Finally, the third part of the book considers whether BCPs/CPs, notably through their emphasis on "stewardship of nature" and "tradition", can be seen as problematic arrangements that constrain indigenous peoples within the Western imagination, without any hope of them reconstructing their identities according to their own visions, or whether they can be seen as political tools and representational strategies used by indigenous peoples in their struggle for greater rights to their land, territories and resources, and for more political space. This volume will be of great interest to students and scholars of environmental law, indigenous peoples, biodiversity conservation and environmental anthropology. It will also be of great use to professionals and policymakers involved in environmental management and the protection of indigenous rights.

L'Équipe de coordination de l'ERCA est heureuse de vous inviter le mardi 20 septembre 2022 à notre première activité de l’automne. Cet évènement se déroulera en début de soirée en formule 5 à 7 convivial pour se retrouver, mais aussi discuter de la programmation scientifique de l’année à venir. Cette rencontre se tiendra en présentiel dans les différents pôles.

Date : 20 septembre 2022

Heure : À partir de 17h30

L’équipe de l’ERCA a participé au colloque de la société canadienne d’anthropologie, CASCA 2022, se tiendra en personne du 11 au 15 mai 2022 sur le campus de l’Université de Regina, à Regina, en Saskatchewan en organisant une table ronde qui avait pour thématique : « À coeur ouvert » : terrains, conflits et (co)existences en milieu autochtone. Regards sur les « espaces ouverts » à partir des travaux de l’anthropologue Jean-Guy Goulet. »

Résumé : « Comment est ton coeur ? ». C’est par cette question qu’une interlocutrice wayuu de l’anthropologue Jean-Guy Goulet a tentée de savoir comment il se sentait après qu’il eut passé ses premiers jours sur le terrain. Cette anecdote, racontée par Goulet dans le livre 3 Des Possédés et leur monde, sert de point de départ à cette table ronde qui entend prolonger des réflexions, entamées dans un numéro spécial de la revue Recherches amérindiennes au Québec, autour de thématiques centrales de l’oeuvre de l’anthropologue canadien. À travers différents regards et expériences de terrain dans différentes régions du monde, cette table ronde réunira des chercheurs et des étudiants autour de trois axes liés aux travaux de Goulet : 1) Terrains et engagements : en quoi une « anthropologie de l'expérience » est-elle toujours d’actualité ? 2) De la réinterprétation des mythes à la transformation des rites : en quoi les rites, les mythes et les pratiques qui y sont liés sont-ils révélateurs des permanences et/ou des transformations des sociétés ? 3) « S’entendre et se comprendre » : quels sont les enjeux épistémologiques, politiques et sociaux liés aux multiples façons de construire et de vivre les (co)existences ?

Participant.e.s : Jean-Guy Goulet, Robert Crépeau, Anne-Marie Colpron, Aiko Cappé, Frédéric Laugrand, Laurent Jérôme, Carlos Adán Valbuena Chirinos, Carmen Laura Paz Reverol, Nelly García Gavidia, Camille Varnier, Marwan Attalah, Lionel Simon, Sylvie Poirier et Françoise Dussart

L’équipe de Coordination de l’ERCA à plaisir de vous inviter au colloque jeunes chercheuses et chercheurs 2022 de l’ERCA. Celui-ci aura lieu le 28 et 29 avril 2022 à Montréal sur le campus de l’UQAM. Cette année, nous avons décidé de centrer le colloque autour des questions de restitutions, de réconciliations et de résistances en contexte autochtone. Ces enjeux, autant que les mobilisations contemporaines par et pour les peuples autochtones, posent la question de la position des chercheurs et des chercheuses vis-à-vis des communautés autochtones avec lesquelles ils et elles travaillent. Ce colloque sera donc l'occasion de nous retrouver pour discuter et échanger sur ces questions, mais aussi partager les approches et méthodologies relatives à nos terrains de recherches.

Jeudi 28 Avril 2022 - Salle la Chaufferie CO-R700, 175 avenue du Président-Kennedy de 11h à 19h

- Lien Zoom : https://uqam.zoom.us/j/87253586953

Vendredi 29 Avril 2022 - W-5215, Entrée par le 455 boul. René-Lévesque Est de 9h30 à 16h

- Lien zoom : https://uqam.zoom.us/j/88215212961

La Conférence de Viviane Vasconcelos, « La circulation d’enfants Guarani et la perpétuation culturelle dans les terres autochtones de la côte de Santa Catarina », du 8 mars 2022 est maintenant en ligne sur Vimeo !

Viviane Vasconcelos est étudiante au doctorat à l'Université Fédérale de Santa Catarina et actuellement chercheuse au NEPI - Nucleus for the Study of Indigenous Populations. Elle travaille sur les questions liées aux femmes autochtones Guarani et à la commercialisation de l'artisanat les villes du sud du Brésil. Sa maîtrise portait sur la circulation des enfants entre les villages guarani sur la côte de l'État de Santa Catarina.

Pour celles et ceux qui ont raté la conférence de Christian Gates St-Pierre, « le Projet Tiohtià:ke: pour une histoire autochtone de Montréal », vous pouvez maintenant la regarder sur Vimeo !

Nous avons le plaisir d’annoncer la sortie de l’ouvrage Contemporary Indigenous Cosmologies and Pragmatics édité par Françoise Dussart et Sylvie Poirier publié aux Presses de l’Université d’Alberta.

« In this timely collection, the authors examine Indigenous peoples’ negotiations with different cosmologies in a globalized world. Dussart and Poirier outline a sophisticated theory of change that accounts for the complexity of Indigenous peoples’ engagement with Christianity and other cosmologies, their own colonial experiences, as well as their ongoing relationships to place and kin. The contributors offer fine-grained ethnographic studies that highlight the complex and pragmatic ways in which Indigenous peoples enact their cosmologies and articulate their identity as forms of affirmation. This collection is a major contribution to the anthropology of religion, religious studies, and Indigenous studies worldwide. »

Contributions : Anne-Marie Colpron, Robert R. Crépeau, Françoise Dussart, Ingrid Hall, Laurent Jérôme, Frédéric Laugrand, C. James MacKenzie, Caroline Nepton Hotte, Ksenia Pimenova, Sylvie Poirier, Kathryn Rountree, Antonella Tassinari, Petronella Vaarzon-Morel

Nous vous invitons à la conférence virtuelle de l'archéologue et professeur Christian Gates St-Pierre sur le Projet Tiohtià:ke: pour une histoire autochtone de Montréal le 24 janvier prochain. Cette discussion sera animée par le professeur Laurent Jérôme.

Le Projet Tiohtià:ke est un projet de recherche collaboratif entre trois partenaires institutionnels: le Conseil de bande mohawk de Kahnawa:ke, l'Université de Montréal et Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Né au moment des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, en 2017, il vise à documenter et à faire connaître les millénaires d'histoire autochtone de cette même ville et que l'on célèbre bien moins souvent. Le projet vise aussi à décoloniser les pratiques archéologiques et à contribuer à la vaste entreprise de réconciliation avec les peuples autochtones. Le contexte, le fonctionnement et les résultats préliminaires du projet seront discutés lors de cette présentation.

Christian Gates St-Pierre est archéologue et professeur adjoint au Département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Spécialiste de l'archéologie des peuples autochtones, ses travaux portent notamment sur l'alimentation et la culture matérielle des populations iroquoiennes du passé. Il s'intéresse aussi aux questions éthiques en archéologie, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine archéologique, ainsi qu'aux pratiques collaboratives, restitutives et décolonisées

Date : 24 janv. 2022

Heure : 12:30 - 14:00 PM Montréal

Lien Zoom : https://uqam.zoom.us/j/85872254418

Appel à communication ERCA - Colloque Jeunes chercheuses et chercheurs - HIV2022

Plusieurs événements récents ont marqué la mémoire collective au Québec et au Canada, comme les mouvements Justice pour Joyce, Chaque enfant compte et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Pour les sociétés autochtones, ces mouvements ont tous un dénominateur commun : la volonté et la nécessité de cheminer vers une autodétermination concrète. Comme le souligne l’anthropologue Marisol de la Cadena : « A century ago, the idea of indigenous people as an active force in the contemporary world was unthinkable. » (De la Cadena, 2007). Contrairement à ce qui était pensé, les peuples autochtones à travers le monde ont fait preuve d'une ténacité et d'une force incroyables pour briser le plafond de verre et pour s’affirmer politiquement et socialement. Les acteurs autochtones s'affirment dorénavant dans de nombreuses sphères telles que la politique, l'éducation, le sport, la littérature, les arts ou le cinéma.

Pour les Premiers Peuples du Canada, la prise en charge complète de l’éducation par et pour les autochtones est par exemple un chantier prioritaire dont le processus est en cours depuis les années 1970 (APN, 2010; FIC, 1972; CEPN, 2002; CRPA, 1996). Depuis, de nombreuses initiatives pédagogiques ont vu le jour en fonction des divers besoins éducatifs en lien avec la réalité locale de chacune des communautés et dans d’autres contextes nationaux (Lévesque et Polèse, 2015; Smith et al., 2013). Outre la nécessité de faire des ponts entre les peuples, la formation des jeunes autochtones vise un apprentissage académique et professionnel classique, tout en participant à la valorisation de des identités et savoirs autochtone (Bastien, 2008). Dans le domaine juridique, une étape primordiale de la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada consiste en la revitalisation et la reconnaissance des traditions juridiques autochtones (CVR, 2015). Les travaux de John Borrows, Val Napoleon et Hadley Friedland mettent en lumière les impacts du colonialisme sur les traditions juridiques autochtones et incitent à la résurgence de ses dernières entre autres par la juridicité contenue dans les pratiques, histoires et savoirs des Premières Nations, Métis et Inuit (Borrows, 2016; Napoleon Friedland, 2015-2016).

Ces processus de résistance en cours dans les communautés autochtones nous amènent à nous interroger sur la reconstruction de l’organisation sociale, politique et culturelle des sociétés autochtones altérées par la colonisation et la mise en place de mode de contrôle et de domination politiques et institutionnels, tels que le régime de l’indigénat (Merle et al., 2019) ou la Loi sur les Indiens. Par quels moyens les sociétés et cultures autochtones peuvent-elles recouvrer leur souveraineté ? S’interroger sur l’accès à la souveraineté soulève également la problématique des évolutions normatives et structurelles en cours au sein des cultures autochtones (Gagné, 2020). Les travaux de Benoit Trépied et Christine Demmer sur l’intégration du statut civil particulier en Nouvelle-Calédonie permettent d’illustrer les enjeux de l’institutionnalisation de la coutume et les processus de marginalisation qui en découlent (Demmer, & Trépied, 2017).

Ces enjeux, autant que les mobilisations contemporaines par et pour les peuples autochtones, posent la question de la position des chercheurs et des chercheuses vis-à-vis des communautés autochtones avec lesquelles ils et elles travaillent. Comment pouvons-nous adapter notre approche du terrain tout en développant une relation de confiance et harmonieuse avec nos partenaires ? Quelles approches méthodologiques favoriseraient une mobilisation des connaissances dans une perspective de restitution des données de la recherche ? Pour Napoleon, Friedland et Borrows, afin de s’engager de manière respectueuse dans la recherche, la réception de ces histoires, savoirs et pratiques doit s’effectuer selon la « logic of the gift », d’après laquelle les données récoltées sont des connexions vivantes, et pas seulement des objets (Kovach 2009). Les réflexions proposées par ces juristes servent de point d’ancrage aux chercheurs et chercheuses qui s’engagent dans des recherches collaboratives. Par ailleurs, de nombreuses démarches collaboratives (Goulet et Harvey-Trigoso, 2005, Loiselle et al., 2011) emploient des outils de collectes de données culturellement adaptés comme le cercle de partage. La reconnaissance et la valorisation des ontologies autochtones peuvent aussi contribuer aux innovations afin que recherche et justice sociale puissent coexister au Québec (Éthier, 2017; Jérôme. 2010; Poirier, 2014), au Canada et ailleurs dans le monde (Gagné, 2020; Salaün, 2013).

Dans cette optique, l’équipe de coordination de l’ERCA a décidé de centrer son colloque jeunes chercheurs et chercheuses autour des questions de restitutions, de réconciliations et de résistances en contexte autochtone. Cet événement, qui aura lieu en février 2022, sera une occasion de dialoguer ensemble sur les enjeux précédemment évoqués ainsi que de partager nos approches et méthodologies relatives à nos terrains et sujets de recherches. Nous vous invitons à proposer des communications relatives à ces problématiques pour nos différents panels.

Cet appel à communications s’adresse aux étudiants et étudiantes du 2e et 3e cycle, en incluant les stagiaires postdoctorales dont les recherches sont en cours ou terminées. Voici quelques pistes de réflexion pour le présent appel :

Quelle méthode favoriserait la collaboration et l’inclusion des experts et expertes locales ?

Comment établir les premiers contacts avec nos partenaires ? Comment effectuer une recherche de manière harmonieuse ?

Comment rendre les résultats de recherche adéquatement transférables pour les premiers et premières concernées ?

Comment s'engager de manière respectueuse vis-à-vis des traditions juridiques autochtones et des ontologies, cosmologies et épistémologies qui les sous-tendent ?

Quel serait l’apport des sciences de l’éducation afin de s’arrimer de manière harmonieuse avec les projets éducatifs issus du domaine de l’éducation autochtone ?

Comment s’organisent les groupes autochtones pour reprendre le contrôle sur leurs réalités ?

Les propositions reçues feront l’objet d’une évalutation de la part du comité de coordination.

À noter que nous attendons votre proposition de communication pour le 10 décembre 2021 avec les renseignements suivants : Prénom, Nom, Affiliation universitaire, un titre et un résumé de 1500 caractères maximum (bibliographie incluse). Pour soumettre votre proposition, ou pour toute question, nous vous invitons à nous écrire à l’adresse suivante : infos@erca-equipe.ca

L’ERCA prépare sa rentrée en force pour l’année 2021-2022!